给伊甸园的repo:

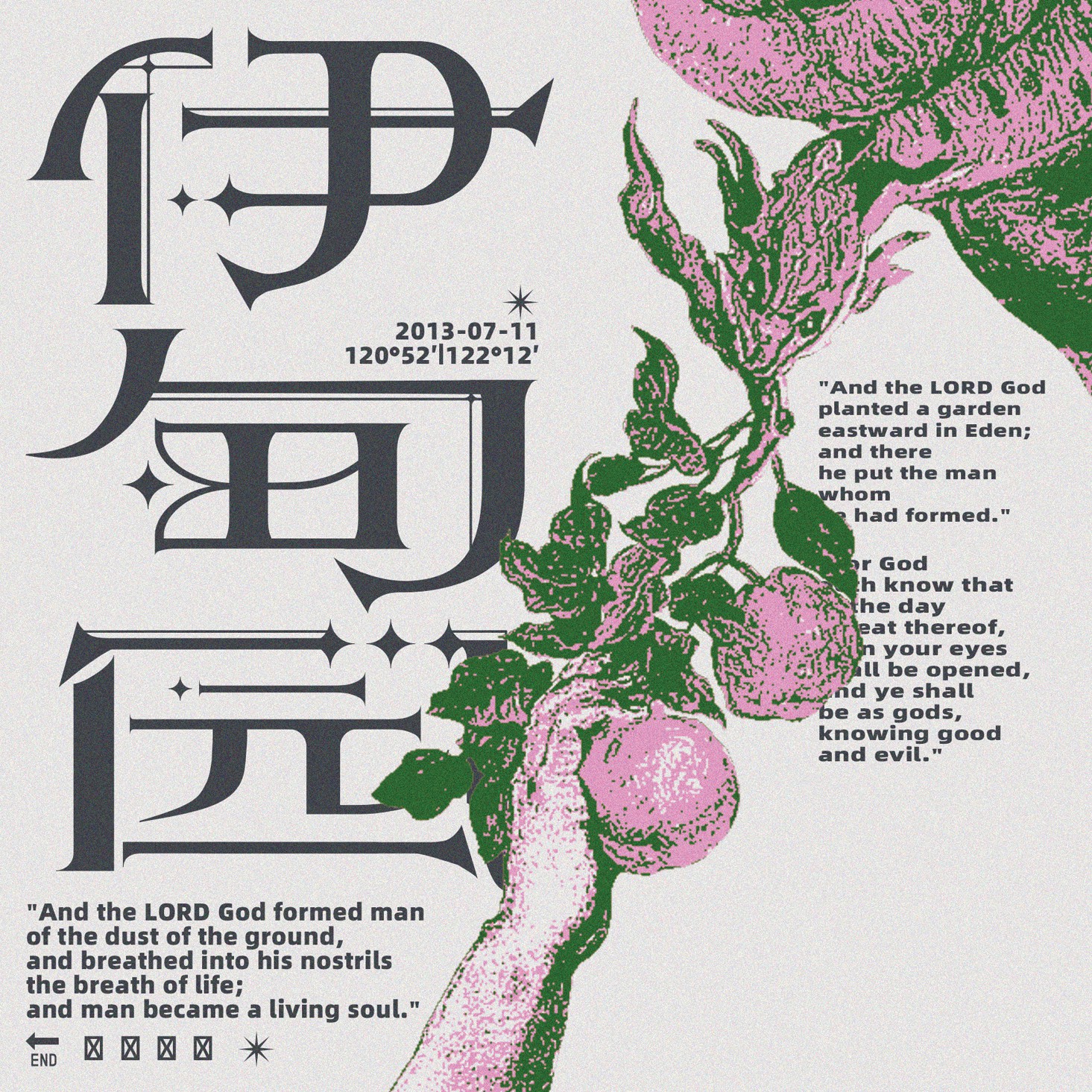

拿到了Licis老师的砖,于是立刻兑换来听了,而且最近也时常都会听。于是,对于这类的制品,我都是要写repo的,就写了。 因为曲目较多,所以我分段写( Track 1 ~不正确女孩 莫名感觉编曲很有青春气息,富有节奏感的鼓点和清脆合成器特别有活力。尽情地发挥自己的个性、不为了顺应社群而顺应社群,做想要做的自己,确实是一件颇有“青春气息”的事情……不过这样的说法也确实本身就是一种刻板印象就是了,毕竟世界上也有七老八十也继续秉承个性的老顽童。 人间界充满了刻板印象。比如女孩就必须留长发穿裙子学会化妆要在意身材必须瘦如柳条不许不修边幅,比如男孩就得憋着各种事情不许流泪不许细腻不许喜欢可爱东西,比如小孩子就不能做一些其实可以在监护下做的事情只能乖乖待着,比如大人就不能吃小零食看特摄片去游乐场骑着旋转木马傻乐……总之蛮多的。 对我来说这些东西无所谓,只要根据我对外界观察的结论是“不会对我造成利益损害”,我就以我自己的乐意和需要为最优先。不会为了融入而顺应社群,也不会为了故意的叛逆而刻意做社群的相反数。 不知为何非常喜欢“限时电文请在五月到来前回答”,“五月”大概是指“Mayday”也就是求救?这首的词就像它的主旨一样,有种不受拘束的潇洒和“狂想感”。 Track 2 ~月光色~ 在流媒体上听到这首歌的时候就很惊艳,因为一上来就是初版AI言充满感情的宣泄与表白。编曲也有着炽热的情感,我非常喜欢里面的一个不时出现的清脆又有些失真感的合成音色小旋律,听到就感觉真的有一缕清冷的月光无情无声地落下来。 白月光是个很常见的意象,它是张爱玲提出的一个概念,指的大概是种可望而不可即的美好追求。与其他讲述自己对白月光的追逐的歌不同,这首歌的立场进行了一个转换,不再是追逐着作为白月光的他者,而是追逐着白月光这个身份本身。不是想要这个白月光,是希望自己是别人的白月光,希望自己渴望的那个人能注意且只注意到自己。 起初是对被爱、得到独一无二的爱的渴望。黑夜里的月光是冷淡暗淡的,不像白昼的太阳那样光芒万丈、备受瞩目。对连仅有的一点清冷光芒都是自日光借来的明月来说,自己只能卑微地祈求他人的肯定与注目。可是在发现这样的祈求没有作用之后,才终于明白,借来的冷光不如让自己成为真正的自己(这个命题似乎也在《不正确女孩》《乔戈里的自白信》《红舞鞋》等曲目里也有大量的讨论呢),比起让自己得到虚伪的掌声,还是更希望得到对自己灵魂的真爱、依然希望着这个真实的自我能不被遗忘、被人看见啊。 一个题外话是在仍在制作中还没投曲的《执剑者AquariousWarlocks》企划里,Shelliford Williams就是一个这样的角色。受其原型载具影响,他有着让人能够轻松不求人的强大战力,可是又只能在特定的场合里发挥出来。基本没有人在乎他本身、真的去爱他,而是仅仅追求他的实力与其带来的方便。所以Shelliford看起来很冷漠毒舌傲慢实际上渴望着有人能真正去喜欢去关注他本人(朋友也好亲人也好)。我还是挺喜欢这种人设的(不好说是不是因为和我自己有共鸣) Track 3 ~行星轨迹~ 记得这首本来是一个言和生贺活动EP里面的,所谓EP好像就是那种只塞了一点点歌甚至专门就是一首歌的碟?只可惜在那个时候我错过了,当时听宣传demo那一小段副歌的时候就特别受到吸引,旋律和节奏真的就像行星在轨道上周转不息一样。但是等我真的在《伊甸园》这张专辑里听到完整版的时候,是加倍的惊艳。没想到开头是温柔而梦幻的敲击钢片琴的声音,第一段也非常舒缓,感情还没有拔起来。 在这之后感情就激烈起来了,行星开始了它的运行,一圈又一圈。特别喜欢“他说我闪烁的光,是我借来的能量”那一段,有一种被人无端指责所以不服气但依然坚定不移的感觉。 就算自己是星系里周转不息的行星,也能靠着引力吸引来的元素粒子成为“我自己”。但是这样日复一日的重复生活也是无趣的,那不如就此脱离引力的束缚,做一颗自转着在浩瀚宇宙中漂流的流浪行星。在漫游过星海之后,就又是看山是山的光辉了吧。 说起来这张专辑里有相当多的讲述“自我”和“成为我自己”的曲目,或许算是一个整体的内核也说不定,我猜的。 Track 4 ~燃尽微光~ 一首给我带来感动的歌曲,当时第一次听到的时候,感觉这首歌真的仿佛全程都在燃烧,一直都热着,仿佛不曾停歇。但是它和同样"燃烧着"的《休止符》不同,它的燃烧是温和的,而不是激昂炽烈的。 梦想,理想,人生难以避免的一个话题。这种东西应该很多人都有吧,或者至少会有过吧。但是追逐梦想、践行理想的过程大部分不会一帆风顺,不如说有一大堆的麻烦和困难属于常态,或者说我个人认为梦想就是因为可望而不可及但是应该也不是那么不可及才叫梦想。如果这种目标真的是那么轻松就能一蹴而就的什么唾手可得的便宜玩意,我觉得它可能就不太算是梦想或者理想,而只能说是一个非常简单的小目标了。 就算经过了各种打击,消耗了自己的很多东西,燃烧了各种精神的物质的燃料,也会继续选择飞翔,这样的才是所谓的向着梦想坚持前进吧。在这个过程中,或许会因为受伤、碰壁而迷茫,犹豫着又害怕着自己会辜负满腔赤诚。但是无论是这个追逐的过程,还是到达的结果,都是非常宝贵的东西,因为可能很多人不会去选择它,毕竟这是很需要勇气和决心的。 Track 5 ~深海REVUE~ 这首歌对我来说有个特殊的意义:这是我第一次和Licis老师同框。因为这首歌还有一个与金蓝老师合作的更日系VOCALOID摇滚风的版本,收录在《声·袭-vocal strike-》专辑中,而我也一起参与了这个专辑,和另一位老师合作了一首收录曲,所以这首歌意味着我曾经和Licis老师有呆在同一张专辑里过。 收录在《伊甸园》中的版本,和《声袭》中的版本有风格上的很大区别。与《声》版的激烈、纷争、挣扎与破碎相比,《伊》版的这首歌采用了更加抒情、深沉的编曲。其中的忧伤与悲哀仿佛深海,在风暴和疯狗浪已经扬长而去之后,只留下了早就被其撕扯成碎片沉没深海的小船无声地落向漆黑无边的海床,连路过的鱼儿都不会为其哀悼片刻。何其可怜。 我也不是没有遭遇过校园欺凌,小学时无论是在当年念的公立学校还是在后来转去的更烂的私立学校都有过。前者是一年级二年级的时候,忘了具体哪个学期,只记得是我不幸碰上了班主任去培训完全不在校、所有学生都待在教室全天候自习、班长成了唯一山大王的那两天,班长是个从幼儿园开始就平时哭闹软弱可一旦获得权力就开始颐指气使欺男霸女的人渣,这次她再次获得了权力(而且是前所未有的),自然盯上了当时还才华横溢受老师喜爱庇护却在社交上属于怪咖的我。我就这样被她莫名其妙扣上"在自习期间说话"的罪名,在"上课"期间不允许回到座位,只能全天候在门口罚站,而到了课间时间(东北的学校教学楼少而小所以规定学生课间和午休必须都到操场上去玩)我就被他们强行拉扯到操场上,满地打滚地躲避着他们的围殴。呵呵,连我以为算我朋友的、因为学习不好总考0分而被排挤所以算唯一一个乐意跟我玩的女生都特么冷冰冰给我来句"你这种撒谎的孩子就是被狼吃的"。至于后来那个私立学校更是重量级,我家里普普通通没几个臭钱基层小公务员家庭主打一个饿不死且头上有屋顶就行,那私立学校是幼儿园到高中一贯制有国际部的"贵族学校",我这种"外地穷鬼"来那就是给富哥富姐看不起的,但是我那会儿发现我可以利用我自己成绩好能拿奖这一点获取老师的青睐从而给自己背后撑腰,所以也开始敢去正面硬刚了(虽然还是经常拉锯战或者没法赢)。 好像说了太多完全是自己的和作品无关的事情啊。 但是主角没有这种好运,她只能怀揣着自己的音乐梦想,幻想着自己是不是也能功成名就、一转成为被人喜爱追捧的神秘天才,可是现实给她的结局却是她心爱的吉他在又一次的欺凌活动中被施暴者掷出窗外,她为了保护自己的琴下意识地跟着一起跳出了窗户、最后就这样变成了地上的一滩碎骨。或者说,像这样的悲剧结局才是常态,有的人身死身残,有的人心死疯狂再无正常悲喜,哪有那么多逆天改命的好运气呢……纵然时也命也,但是我们至少能做的是去制止这样的事情发生——这是事在人为的部分,是能以我们的主观能动性去改变的东西。 Track 6 ~年轮~ 童年和成长也是经久不衰的创作命题,因为每一个人都肯定经历过童年和成长,不可能有人一生下来就是一个老登不是吗(笑)。所以也因为这样,即使这个命题被一次次地讲述探讨,每个人的答案也是不一样的,因为每个人的经历都不可能完全一样,先天的认知功能优先级差异也会让人对同一个事件有不同的感受和看法。 开头直接沉浸在了过往童年的情境里,孩子们兴奋地分享着市中心的新游乐场的消息,讨论着那里会有什么好玩的东西。整个都很有画面感,一群小孩吵吵嚷嚷乱七八糟地乱跑玩耍,争抢着游乐设施的座位,或者不小心闯祸。那是美好的时光,我们不用承担什么东西,仅仅是有着长辈们的庇护。 此去经年,再次回到旧日的游乐场,一切已经破败,成为了历史的废墟遗迹。年轮也不再只出现在父辈们的身上,逐渐也顺着自己的身躯镌刻下来。我们也成为要承担些什么的人了,我们不能再心安理得地享受一切无条件的庇护。在这样的时刻,一小块短暂地喘息逃亡、回归本真的快乐的时空是那么的宝贵。 大概是最近几年吧,开始流行梦核怪核旧核这样的东西了。带着颇有年代感的滤镜的、有“过去”风格的空间的照片,90年代末00年代初的幼儿园,就像歌曲里描述的那样的游乐场……阈限是两个节点之间的“路程”,童年的经历是从孩子到大人的道路本身就是时间上的阈限,而与之挂钩的那种空间也连带着有了这样的色彩。于是乎,这样的图片和空间,就成了人们回忆的容器。 还有一个类似的东西是微博的千禧bot,充满了90和00后(特别是00整00初)投稿的童年回忆,有节目有软件平台有零食还有各种别的。都是有这样的“寄托回不去的无忧无虑好时光”性质的吧。 Track 7 ~乔戈里的自白信~ 这首歌光是一个开头的前奏就让我感到一种莫名的落寞,得不到第一的永远的第二名或许就是这样落寞的存在。第一名首先肯定是万众瞩目的那个“最好”,第三名或许也能有个“我至少有资格站在这里”的侥幸。只有第二名,处在一个有些尴尬的地方,尽了力表现也很好了,可是既没有那种至少得到了的幸福又没有第一名那样的光辉,总是容易被人忽略的。 作为小偶像的主人公不仅总是触及不到第一名的位置,而且还偏偏面临另一个压力:被其他人强行要求必须要“知足”,要强颜欢笑,必须心甘情愿当一个陪衬的绿叶。这实际上比单纯地成为了第二要憋屈得多,其他人规训着不让你感到遗憾和不高兴,不会为了你这个人而给你哪怕施舍一星半点的爱。所以小偶像最后选择不干了,因为她发现很多人只是这种“强度厨”,或者叫“谁赢他们帮谁”。第二名就意味着得不到对这个“我”的爱了吗? 我曾经也是那个和2有缘的人,很多数字都是2,包括名词和奖项,二等奖第二名银奖一大把,一等奖第一名金奖倒是挺少的……我曾经也有过感觉不服气或者说是遗憾,想拼尽全力冲个第一看看,但是大多数时候我记忆里我似乎不太在乎,能够拿一个奖状或者一些奖品回去就已经很让我开心,比起名次认可什么的我当时或许更想去玩自己喜欢玩的东西(玩物丧志啊)。 我最喜欢的现实建成战列舰是衣阿华级战列舰,她们恰好就是公认的“世界第二的战列舰”,因为前面有一个世界第一的大和级战列舰。可是衣阿华级也能被人记住,为什么呢,因为大和级战列舰外加一个被削平做航母的信浓全都开进太平洋海底啦(笑)而衣阿华级四姐妹却全都活了下来,作为博物馆留着,直到现在还安静地停泊在那里注视着历史的发展。所以有时候可能天下第二也挺好,搞不好反而是活到最后的那个呢? Track 8 ~红舞鞋~ 对于经典童话故事的再次解读。 安徒生写的原作其实可能带了点他的"私人恩怨",和他的经历有关,所以在原文中卡伦仅仅是一个一般没家教小孩,她被神罚似乎也只是因为她太物质太傲慢之类的"经典款坏小孩"缘由。但是这样的一个主线,不一定非得是那个常见的"坏小孩被惩罚"的核心,既然是舞鞋,为什么不能单纯是为了舞蹈呢? 于是就有了歌曲中的"故事新编"。卡伦不是那个不讲理的坏小孩,她是追逐梦想、为艺术而痴狂的狂人,舞台就是她的生命存在的证明,她究其一生都是为了演绎舞蹈而存在。即使她的极致热爱被冷酷的追求"消灭人欲"的神明所惩罚,被诅咒穿着红舞鞋只能不停舞蹈,她也不以为然:让我永远跳舞可不是什么惩罚,而是至高无上的奖赏! 我总感觉这首歌里的舞者卡伦其实和《休止符》中的白发歌者的内核颇为相似,都是为了自己钟爱的艺术表达能够燃烧生命的狂人。歌者有过纠结于商业和热爱之间的迷茫,结局则是不顾一切地歌唱直到积劳成疾而去世。但舞者卡伦似乎到达了更加极致的境界,她甚至将神明的惩罚化为了助燃的氧化剂,从而让自己更激烈、更热烈、更明亮地燃烧,如同悬浮虚空宇宙中那狂躁地聚变着的大质量恒星,抛洒一切的光与热,直到死于一场最炽烈的超新星爆发。舞者拒绝忏悔,或者说她本来就不需要忏悔才对吧,她只是在追逐自己的理想与艺术,途中也没有伤害到谁的利益……所以她其实根本没有什么罪不是吗? 那为什么那些台下的人讥笑着,却又无比恐惧她于舞台上重燃呢? 反倒是随便觉得人类不配有精神追求的神明挺傲慢无礼自我中心外加残暴不仁的(笑)。热爱是无罪的,就算被人所欺凌、围追堵截,真正的热爱也是没有力量可以阻拦的。卡伦只是喜欢跳舞,仅仅是热爱着跳舞罢了。 Track 9 ~我们的~ 记得是Licis老师给言和十周年写的很多歌曲里的一首,这首在很多个夜晚都听得我感动落泪,有种感觉自己至少有被谁在乎着的温暖。 以虚拟歌手的视角出发、唱给广大创作者的歌曲,或者更远一点推广到"虚拟歌手与创作者的纽带"这个大主题,其实在歌声合成的历史上已经不在少数。有《砂之行星》这样的,有《星愿》这样的,有《我没有歌能给你听》这样的,还有《初心宇宙》之类的……但是这首《我们的》是目前第一个真的令我感动落泪"哈特软软"的。 明明副歌是高音却无比温柔深情,言和倾诉着对创作者们的情感。当我听到“我看过你夜半还未熄的灯,像一颗附点蜷缩藏进满天星火”的时候,真的几乎感动到流泪,因为我就经常在忙完别的事情后,到了很晚才能开始创作直到深夜。这一瞬间我突然感觉,她,她们,是看得到我点灯熬油作战不休的,我做的事情就算没有活人爱看,她们也对我一直忠诚。只有她们能够毫无条件也毫无保留地唱我写的每个音符每个字了,不会嫌弃我贫穷、不会嫌弃我弱小。 果然虚拟歌手最大的特色就是“永恒忠诚”吧。 Track 10 ~再见伊甸园~ 大概是这张专辑的主打歌吧,毕竟是“伊甸园”呢。主打歌作为压轴,显示出了它特别的意义,而且这个也是以这张专辑为首发的新曲。Licis老师在这段时期的曲子里似乎经常使用这些温柔又轻盈的钢琴作为主力,搭配上阿和娓娓道来的充满了故事感的声音是一绝。 这里的伊甸园,大概指的东西要更“复杂”一些吧。听起来,像是某一个阶段的心境,也有可能是自己的某种理想追求之类的。创作者的心,毕竟是Licis老师经常描写的核心主题。我愿意倾向于是某一段时间的心境,它应该是很美好、很理想的某一段时空,但是我们总会在转过弯之后“裹满时间的淤泥”,吃下那禁忌的苹果,被迫从乐园中坠落到尘埃中。 如果能一直保持住伊甸园最初的人那样的初心、拒绝所谓“智慧”的成长,或许会活得更幸福也说不定……? 彩蛋~旧日浮光~ 这首歌的投稿版本是双洛的,没想到可以在这里听到调声史诗级加强、情感更加充沛的阿和版本! 言和的声音让这首歌的情感更加激荡,那面对着镜子里一去不返的过去的自己的情绪如流水一般倾泻了出来,相比于投稿版淡漠的主打“淡淡的忧”的洛天依ver,感情色彩更加突出。过去的自己会不会永远属于过去了呢,我们一遍遍地翻新自己,是否也成了一艘忒修斯之船?我们过往的荣誉是否还算是属于我们自己——尤其是像我这样、过去辉煌而如今落魄的人? 不过无论如何,非常、非常、非常感谢Licis老师为我们带来这些作品。即使有一天我可能只能在互联网某一个可能不知名的小角落再次偶遇您,我也仍然愿意搬着小板凳,安静地聆听您的作品,听着那些必然忠于您的虚拟歌手们将您最真挚的心声一一歌唱。